Brot im „alten“ Rom – weit mehr als „panem et circensis“

Es ist ein großes Wagnis, über Rom und Brot in Kurzform zu schreiben, denn es ist ein so umfangreiches Themengebiet, welches kaum in den Griff zu bekommen ist. Rom hat das Brot ins politische Machtzentrum gehievt und war das Machtinstrument der politischen Kräfte schlechthin. Wer den Zugriff auf Brot und daneben natürlich auch auf das Getreide hatte, war in der Folge mit einer fast unumschränkten Machtfülle ausgestattet. Aber wie führte der Weg des Brotes in Rom letztendlich dorthin?

Es ist ein großes Wagnis, über Rom und Brot in Kurzform zu schreiben, denn es ist ein so umfangreiches Themengebiet, welches kaum in den Griff zu bekommen ist. Rom hat das Brot ins politische Machtzentrum gehievt und war das Machtinstrument der politischen Kräfte schlechthin. Wer den Zugriff auf Brot und daneben natürlich auch auf das Getreide hatte, war in der Folge mit einer fast unumschränkten Machtfülle ausgestattet. Aber wie führte der Weg des Brotes in Rom letztendlich dorthin?

Die Griechen und das Leiden des Samenkorns

Einführung

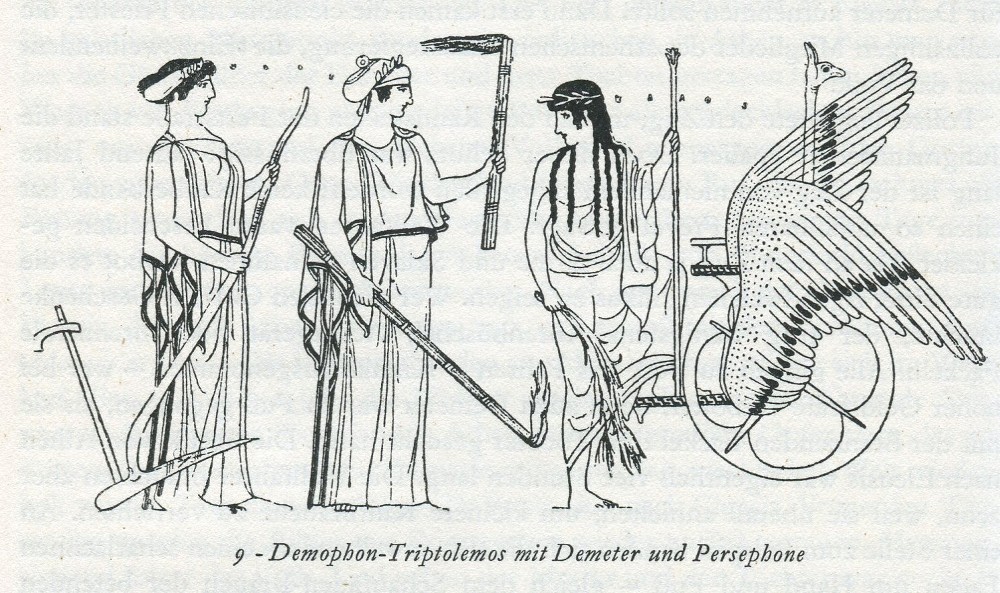

Wenn wir uns die Geschichte des Brotes bei den alten Griechen (Hellenen) als Maßstab für die gesellschaftliche Entwicklung nehmen, dann wird uns erst richtig bewusst, wie die Menschen die Natur und ihre Phänomene in ihre Entscheidungen eingebunden und gedeutet haben. Als die Menschheit dazu übergegangen ist, die Naturphänomene nicht nur zu deuten, zu verehren durch kultische Handlungen zu beeinflussen bzw. zu bannen, sondern sie zu personifizieren und ihnen ganz spezielle übermenschliche Kräfte und Eigenschaften zuzuschreiben, war ein besonderer Paradigmenwechsel im Zivilisationsprozess vollzogen. Dieser Wechsel vollzog sich über einen sehr langen Zeitraum und war regional sehr unterschiedlich. Von daher stammt von den Archäologen wahrscheinlich auch der Begriff „Hochkulturen“, weil es eben schon in grauer Vorzeit Volksgruppen gegeben hat, welche besondere Organisationsformen und über besondere Erkenntnisse über die Phänomene der Natur hatte.

Wenn wir uns die Geschichte des Brotes bei den alten Griechen (Hellenen) als Maßstab für die gesellschaftliche Entwicklung nehmen, dann wird uns erst richtig bewusst, wie die Menschen die Natur und ihre Phänomene in ihre Entscheidungen eingebunden und gedeutet haben. Als die Menschheit dazu übergegangen ist, die Naturphänomene nicht nur zu deuten, zu verehren durch kultische Handlungen zu beeinflussen bzw. zu bannen, sondern sie zu personifizieren und ihnen ganz spezielle übermenschliche Kräfte und Eigenschaften zuzuschreiben, war ein besonderer Paradigmenwechsel im Zivilisationsprozess vollzogen. Dieser Wechsel vollzog sich über einen sehr langen Zeitraum und war regional sehr unterschiedlich. Von daher stammt von den Archäologen wahrscheinlich auch der Begriff „Hochkulturen“, weil es eben schon in grauer Vorzeit Volksgruppen gegeben hat, welche besondere Organisationsformen und über besondere Erkenntnisse über die Phänomene der Natur hatte.

Die ersten Bäcker waren im alten Ägypten zu Hause

Der Nil – das göttliche Geschenk an die Ägypter

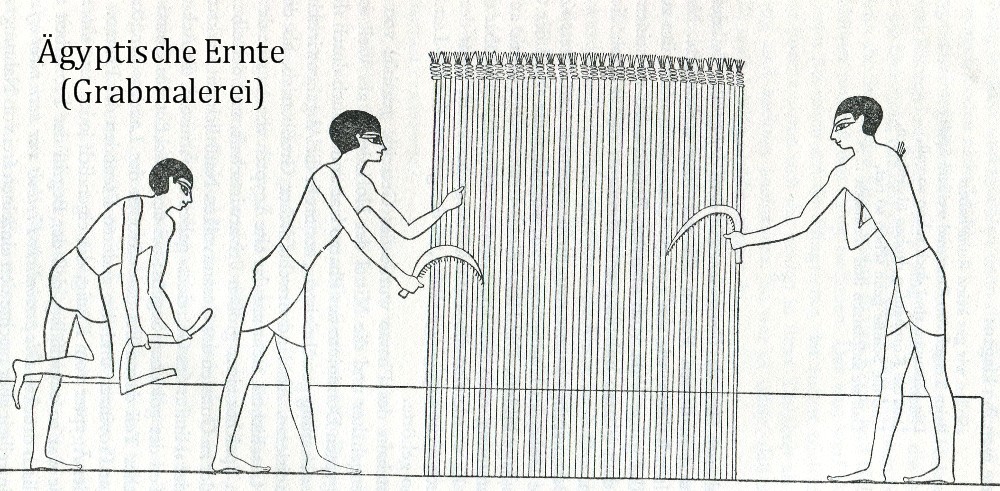

Das alte Ägypten steht für viele bedeutsame menschliche und soziale Errungenschaften. Auch die Erfindung des Backens wird diesem Volke zugeschrieben. Wir wissen es aber nicht genau, ob in Ägypten tatsächlich die Wiege des Brotes stand. Fest steht, dass diese einstige Hochkultur von Beginn an, bis hin zu ihrer Blütezeit, geprägt und bestimmt war, von den überwältigenden Auswirkungen des Nils. Die jährlichen Überschwemmungen mit dem über hunderte von Kilometern angereicherten Schlamm, waren dafür verantwortlich, dass im unteren Verlauf des Nils wertvollstes Erdreich wirtschaftlich genutzt werden konnte.

Das alte Ägypten steht für viele bedeutsame menschliche und soziale Errungenschaften. Auch die Erfindung des Backens wird diesem Volke zugeschrieben. Wir wissen es aber nicht genau, ob in Ägypten tatsächlich die Wiege des Brotes stand. Fest steht, dass diese einstige Hochkultur von Beginn an, bis hin zu ihrer Blütezeit, geprägt und bestimmt war, von den überwältigenden Auswirkungen des Nils. Die jährlichen Überschwemmungen mit dem über hunderte von Kilometern angereicherten Schlamm, waren dafür verantwortlich, dass im unteren Verlauf des Nils wertvollstes Erdreich wirtschaftlich genutzt werden konnte.

H. E. Jakob - Kurzbiografie

Geb. am 7. Oktober 1889

Geb. am 7. Oktober 1889

als Henry Edward Jacob

in Berlin-Friedrichstadt;

gest. am 25. Oktober 1967 in Salzburg

war Journalist und Schriftsteller.

Die Legende vom Pflug

Vorwort

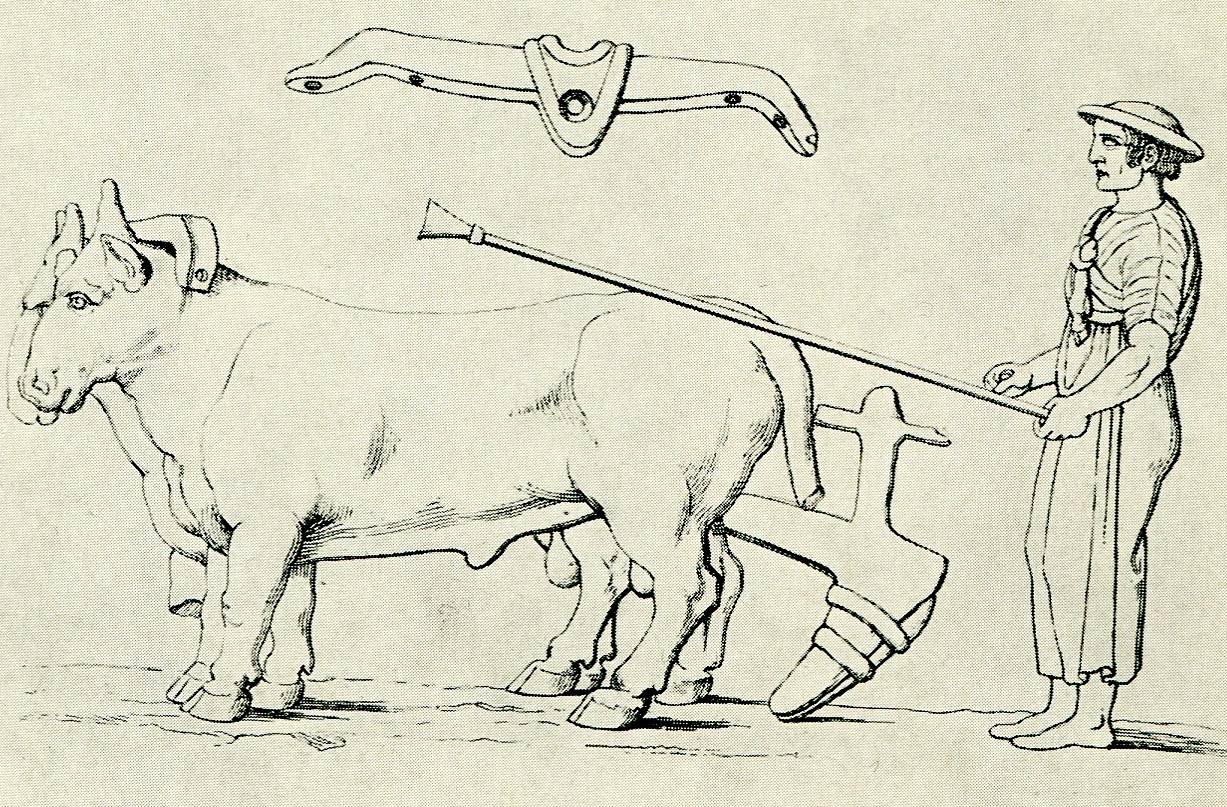

Im 19. Jahrhundert hatte Gustave Tarde (franz. Soziologe) noch gelehrt, dass Kultur durch Nachahmung entsteht. Wenn wir davon ausgehen, dass Kultur die bewusste, systematische und gezielte Nutzbarmachung und Veränderung der Natur in einem neu organisierten Raum durch den Menschen ist, dann müssen wir unbedingt berücksichtigen, dass es der Menschheit über Jahrtausende gelungen ist, nicht nur durch Beobachtung, sondern durch Verknüpfung von Beobachtungen zu neuen Erkenntnissen zu kommen.